目次

「PC上に警告画面が表示された」

「警告画面が消えない」

インターネットを閲覧中に突然、警告画面が表示される「サポート詐欺」の被害が急増しています。

サポート詐欺は、トロイの木馬ウイルスやハッキング、個人情報漏洩などの不安を煽り、偽のサポート窓口に連絡をさせてお金をだまし取る詐欺行為です。

そこでこの記事では、サポート詐欺の手口や対処法、対策について解説していきます。

サポート詐欺とは

サポート詐欺とは、スマホやパソコンでインターネット閲覧中に、偽の警告画面で偽のサポート窓口へ連絡を促し、お金をだまし取る詐欺のことです。

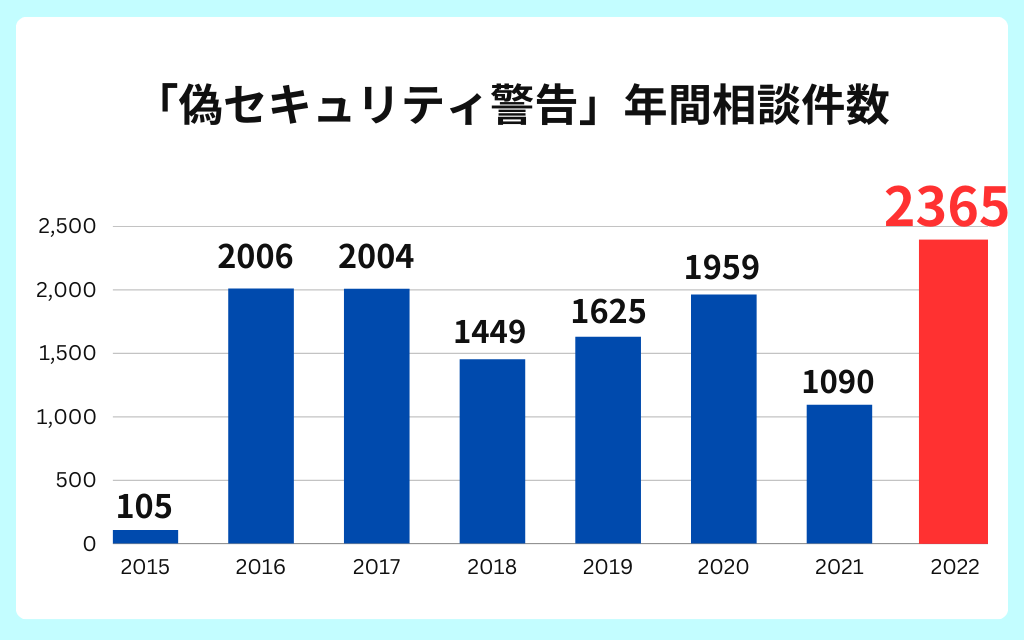

独立行政法人情報処理機構のデータによると、サポート詐欺の相談件数は2015年以降急増しており、2022年には過去最多を更新しました。

また、2023年1月だけで401件の相談があり、月間相談件数過去最多を記録したということです。

(独立法人情報処理推進機構の情報をもとに作成)

(独立法人情報処理推進機構の情報をもとに作成)

マイクロソフトが発表した「テクニカルサポート詐欺グローバル調査2021」によりますと、過去12か月において日本で詐欺被害を経験した消費者の割合は29%と、調査対象国16か国の中で最も低い結果でしたが、これは日本人がサポート詐欺の被害に遭いにくいというわけではなく、その分、サポート詐欺の手口が認知されていないために今後サポート詐欺の被害が急増することも考えられるため、非常に注意が必要です。

そこで事項では、サポート詐欺の手口について解説していきます。

サポート詐欺の手口とは

サポート詐欺の手口は、以下のステップで構成されています。

- 偽の警告画面表示させる

- 偽のサポート窓口に電話をかけるよう誘導する

- 電話口で遠隔操作するためのソフトウェアをインストールさせる

- 有償のサポート費用を請求する

では、順を追ってみていきましょう。

偽の警告画面を表示させる

パソコンでインターネットを閲覧中に、突然、警告音や警告メッセージとともにウイルスに感染したかのような警告画面が出てきます。

- このPCへのアクセスはブロックされました

- このウィンドウを閉じると、個人情報が流出する恐れがあります

- このPCはハッキングされました

また、偽の警告画面はポップアップで大量に表示されるため、「ウイルスに感染してしまった」と不安に感じてしまうかもしれませんが、実際にはウイルス感染や個人情報漏洩はしていません。

警告内容が本物であると信じさせるために、実在する企業のロゴ(マイクロソフトやapple、ウイルスセキュリティ会社など)が使われる場合もあるため、非常に悪質です。

詐欺師の狙いは、不安や焦りを煽り、正常な判断能力を奪うことが目的であるため、警告画面が出た場合も焦らずに対処することが大切です。

偽のサポート窓口へ電話させる

偽の警告画面では、「ウイルスに感染した」「個人情報漏洩の可能性」といった偽の問題を解決させるために、偽のサポート窓口へ電話をかけるよう誘導します。

警告画面に表示されているサポート窓口へ電話をかけると、偽のオペレーターにつながるようになっています。

電話口のオペレーターは、片言の日本語を話すことがありますが、かえってグローバル企業のサポート窓口へつながっていると勘違いしてしまう被害者もいるようで、偽オペレーターの指示通りに動いてしまう要因の一つであるとも考えられます。

遠隔ソフトをインストールさせる

偽の警告画面内に表示されたサポート窓口へ連絡すると、「パソコンの状況を確認したい」や「ウイルスを除去するためのセキュリティソフト」などうその内容で、遠隔操作するためのソフトウェアをインストールさせます。

偽オペレーターの指示通りにソフトをインストールしてしまうと、第三者からのパソコン操作が可能になってしまうため大変危険です。くれぐれもご注意ください。

最近では、遠隔操作でネットバンキングを操作し、送金させるという被害が確認されているため、合わせてご注意ください。

有償のサポート費用を請求する

遠隔操作ソフトをインストールさせ、パソコンの状態確認やウイルス除去を行ったと見せかけ、「修理代」や「サポート費用」などの名目で、お金を要求します。

その際、クレジットカードや電子マネー、コンビニ決済など様々な支払方法が指定されますが、万が一クレジットカードでの支払いをしてしまった場合、クレジットカードの不正利用の被害に遭う可能性があります。

サポート詐欺の被害に気付き、クレジットカードで支払いをしてしまった場合は速やかにご利用のクレジットカード会社に連絡し、利用停止やカード番号変更の手続きをとるようにして下さい。

また、一度支払いをしても様々な理由で何度もお金を請求してくる手口も確認されているため、注意が必要です。

サポート詐欺の対処法

では、サポート詐欺に遭遇してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

そこで、サポート詐欺の対処法をご紹介します。

警告画面の消し方

サポート詐欺で出現する偽の警告画面は、全画面に多数表示され、×ボタンをクリックしても消すことができないという特徴があります。

そのため、偽の警告画面が表示された場合は、キーボード操作で行うショートカットキーで、ブラウザを閉じてみましょう。

【Windowsをお使いの方】

Alt+F4 を同時に押す

【Macをお使いの方】

⌘+Q を同時に押す

ブラウザが閉じないようになっている場合は、タスクマネージャーからブラウザを終了させてみましょう。

- Ctrl+Alt+Delete 3つを同時に押して、スクマネージャーを選択

- 「プロセス」の中から、お使いのブラウザ(chromeやMicrosoft edgeなど)を選択し、右下の「タスク終了」を押す

電話してしまったら

警告画面に表示された偽のサポート窓口に電話をしてしまった場合は、オペレーターの指示に従わず、決してお金を支払わないようにしてください。

こちらから電話をかけることで相手にこちらの電話番号を知られてしまうため、詐欺業者から繰り返し何度も電話がかかってくることが考えられますが、応答せず着信拒否などの対応をとりましょう。

サポート詐欺は組織的な詐欺グループだと考えられるため、支払いを催促するため色んな電話番号で電話をかけてきたり、裁判になると脅してきたりするこもありますが、ここで焦って支払ってしまえば詐欺師の思うつぼなので、すべて無視することが大切です。

ソフトをインストールしてしまったら

偽のサポート窓口に指示されたソフトウェアをインストール・遠隔操作を許可してしまった場合は、インストールしたソフトウェアをアンインストールしてください。

アンインストールの手順は、独立行政法人情報処理推進機構が詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

また、どのソフトがインストールさせられたものなのかわからない場合は、システムの復元や初期化を実施するとよいでしょう。

もし作業で不安なことがあれば、家電量販店などに併設されているパソコン専門の修理店などに聞いてみることもおすすめです。

サポート詐欺の対策

では、サポート詐欺の被害に遭わないためにできる対策はあるのでしょうか?

そこで、サポート詐欺の対策をご紹介します。

警告画面は本物か確認する

警告画面や警告音が出た場合、まずは偽物ではないかと疑いましょう。

詐欺師の狙いは、警告音や警告画面で相手の不安を煽り、サポート窓口に電話をさせてお金をだまし取ることです。

そのため、警告画面が出た場合は表示されている番号に電話をせず、落ち着いて対応しましょう。

スマホをお持ちの場合はスマホで似たような事例がないか対処法を検索する、パソコンしかもっていない場合はお近くのパソコン専門店で見てもらうとよいでしょう。

独立行政法人情報処理機構に相談する

警告画面の消し方や対処法が分からない場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に相談しましょう。

警告音の消し方や、パソコンの技術的な相談ができるため、電話またはメールで問い合わせるとよいでしょう。

電話番号:03-5978-7509(平日10:00~12:00、13:30~17:00)

メールアドレス:anshin@ipa.go.jp

サポート詐欺には要注意!

この記事では、サポート詐欺の手口や対処法、対策について解説しました。

警告音や警告画面で利用者の不安や焦りを煽り、お金をだまし取るサポート詐欺の手口は非常に悪質です。

警告画面を表示させないといった対策をとることは現状難しいですが、表示されただけでは実害はありません。

サポート詐欺に騙されないためには、焦らず対処することが何より大切です。

サポート詐欺は、スマホやPCの扱いになれていない高齢者の方がターゲットになることが多いです。

そのため、ご家族や周囲の方に、サポート詐欺という手口があることをお伝えしてあげることも、被害を防ぐことにつながります。

今後もサポート詐欺の被害は急増していくと考えられますので、くれぐれもご注意ください。

サポート詐欺に非常によく似たワンクリック詐欺・架空請求詐欺はこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご参照ください。